戦国時代を駆け抜けた武田信玄は、その生涯で数々の戦いを制し、甲斐国を中心に大名としての地位を確立しました。彼の政治・軍事戦略は「風林火山」という言葉に象徴され、今なお多くの人々に引用される名言を残しています。

この記事では、「信玄の出生」から「家督相続」、そして「信濃侵攻」や「川中島の戦い」、「最後に至るまでの重要な転機」を追いながら、その歴史的足跡を紐解いていきます。信玄の生涯を通じて、戦国時代の複雑な人間関係や権力闘争の様相を探ります。

年表|武田信玄に関わる出来事

| 1521年 | 武田信玄(元服前は竜王丸、のちの晴信)が甲斐国で生まれる |

| 1540年 | 父・武田信虎との対立後、家督を奪い武田家の当主となる |

| 1541年 | 信濃国侵攻を開始し、領土拡大のための戦いに着手 |

| 1553年 | 上杉謙信との川中島での戦いが始まる(第一次) |

| 1555年 | 川中島の戦い(第二次) |

| 1557年 | 川中島の戦い(第三次) |

| 1561年 | 川中島の戦い(第四次)この戦いが最も激しく、双方に大きな損害をもたらす |

| 1564年 | 川中島の戦い(第五次) |

| 1568年 | 駿河国侵攻を開始し、今川義元の死後に領土を狙う |

| 1572年 | 三方ヶ原の戦いで徳川家康と対峙 |

| 1573年 | 美濃国遠征中に病に倒れ、甲府で死去 |

歴史|武田信玄の生涯

戦国時代の日本を鮮やかに彩った一人として、武田信玄の生涯は壮絶なものでした。軍事戦略の傑作とされる「風林火山」の戦術で知られ、数多くの戦いを勝利に導いた知略家でもあります。

領土を拡大し、政治的な巧みさでもその名を馳せた彼の物語は、今なお多くの人々を魅了し続けています。ここでは、その輝かしい功績とともに、苦難と挑戦の中で築き上げられた武田信玄の生涯を紐解いていきましょう。

武田信玄の出生と家督相続

武田信玄は1521年、戦国時代の名門・甲斐武田家に生まれました。幼名を竜王丸といい、後に晴信と名乗ります。

彼の父、武田信虎は甲斐国の守護大名でしたが、晴信は1540年に家督を争う内紛を起こし、父を追放して武田家の当主となりました。この家督相続は、武田家内部の権力闘争の結果であり、晴信の政治的手腕と決断力を示す出来事でした。

家督を継いだ後、晴信は信玄と名を改め、甲斐国の統一と領土拡大に乗り出し、その軍事的・政治的才能を発揮していきます。

領土拡大と名将としての名声

武田信玄は1540年に家督を継ぎ、甲斐国の統一後、信濃国への侵攻で領土を拡大しました。特に上杉謙信との川中島での五度の戦いは、信玄の名声を高めることとなりました。

彼の戦略思想「風林火山」は、迅速かつ柔軟な戦術の象徴とされます。内政では治水工事や新田開発にも力を入れ、領内の経済発展に貢献しました。信玄の死後、武田家は衰退しましたが、彼の軍事的・政治的才能は後世に大きな影響を与え続けています。

武田信玄の最後とその後

武田信玄は1573年に美濃国遠征中に病に倒れ、52歳で亡くなりました。彼の死因は不明ですが、結核やがんなどが推測されています。

信玄の急逝は、武田家にとって大きな損失であり、その後の急速な衰退を招きました。信玄の後を継いだ息子の勝頼は、父のような政治・軍事の才能を持ち合わせておらず、織田信長の勢力拡大に対抗できませんでした。

信玄の死から9年後の1582年、織田信長による甲州征伐で武田家は滅ぼされました。信玄の生涯は、戦国時代の激動を象徴するものであり、その戦略的才能や治世は後世に大きな影響を与えています。

彼の死は、織田軍にとって大きなチャンスとなり、戦国時代の勢力図を大きく変えるきっかけとなりました。

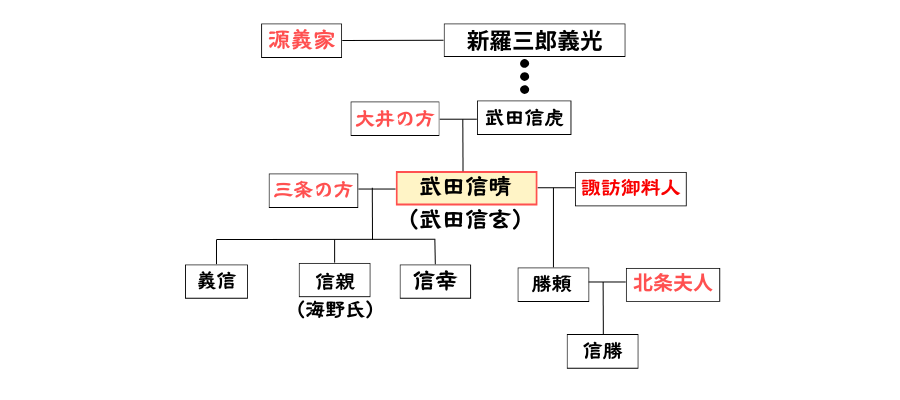

家系図|武田信玄の一族

相関図|武田信玄と関わりが深い人物

戦国時代を鮮やかに彩った武田信玄は、その生涯で多くの武将や大名と深い関わりを持ちました。彼の戦略的な才能と人間関係は、現代においても多くの人々を魅了し続けています。

ここでは、信玄と関わりが深かった人物たちを紹介する前に、彼の人間関係の複雑さとその歴史的意義を探ります。信玄の同盟者から敵対者、そして家族に至るまで、彼の周囲には多彩な人物が存在し、それぞれが信玄の生涯において重要な役割を果たしています。

武田信玄の身内

- 武田信虎:甲斐国の守護大名であった武田信玄の父

- 武田勝頼:信玄の後を継ぎ武田家の当主となった嫡男

- 武田義信:武田信玄の長男で勝頼の兄だが、信玄によって自害させられる

武田信玄の忠実な家臣

- 山本勘助:戦国時代の著名な軍師の一人で、信玄の戦略立案に深く関わり、特に川中島の戦いでの活躍が知られている

- 馬場信春:武田家の重臣であり武勇に優れた武将として、多くの戦いで前線を指揮し、信玄の信頼厚い将軍

- 飯富虎昌:武田家の策士として内政面でも大きな役割を果たし、特に経済政策において信玄の支えとなった

- 小幡昌盛:信玄からの信頼も厚い側近の家臣で、多くの戦で功績を挙げました

- 甘利虎泰:武田家の重臣で、特に情報収集やスパイ活動に長けていたとされ、信玄の戦略を支える重要な役割を担っていた

- 板垣信方:武田家の家老であり武勇に優れた武将として、多くの戦いで先陣を切り信玄の軍事的成功に貢献した

- 三枝昌貞:武田家の重臣で、信玄の信濃侵攻などで活躍し、後に武田勝頼の時代にも重要な役割を果たした

武田信玄の同盟者

- 今川義元:駿河国の大名。信玄とは婚姻関係を通じて同盟を結ぶ。

- 北条氏康:相模国の大名。一時期、信玄と同盟関係にあった。

武田信玄の敵対国

- 上杉謙信:越後国の大名で、川中島の戦いで信玄と五度にわたって戦う

- 織田信長:尾張国の大名で、信玄の死後武田家を滅ぼす

- 徳川家康:三河国の大名で、信玄とは敵対関係にあったが、後に勝頼とも対立する

合戦|武田信玄にまつわる戦い

| 川中島の戦い |

|

信玄と越後の大名・上杉謙信との間で、川中島で五度にわたって行われた合戦です。特に第四次川中島の戦いは、両者が直接対決した最大の戦いとして知られています。 |

| 甲斐信濃侵攻 | 1542〜1560年代 | 信玄が信濃国への侵攻を開始し、多くの地を制圧していきます。この過程で多くの小規模な合戦が発生しました。 |

| 諏訪原の戦い | 1542年 | 信濃国諏訪地方の制圧を目指した戦い。信玄は諏訪大社の神領を支配下に置き、信濃侵攻の足がかりとしました。 |

| 駿河侵攻 | 1568年〜1569年 | 今川義元の死後、信玄は駿河国への侵攻を開始しました。この過程で徳川家康との間で小規模な衝突が発生します。 |

| 三方ヶ原の戦い | 1578年 | 徳川家康との間で行われた合戦です。信玄の駿河侵攻の一環として発生したが、信玄の病死により武田家の勢いは衰え始めます。 |

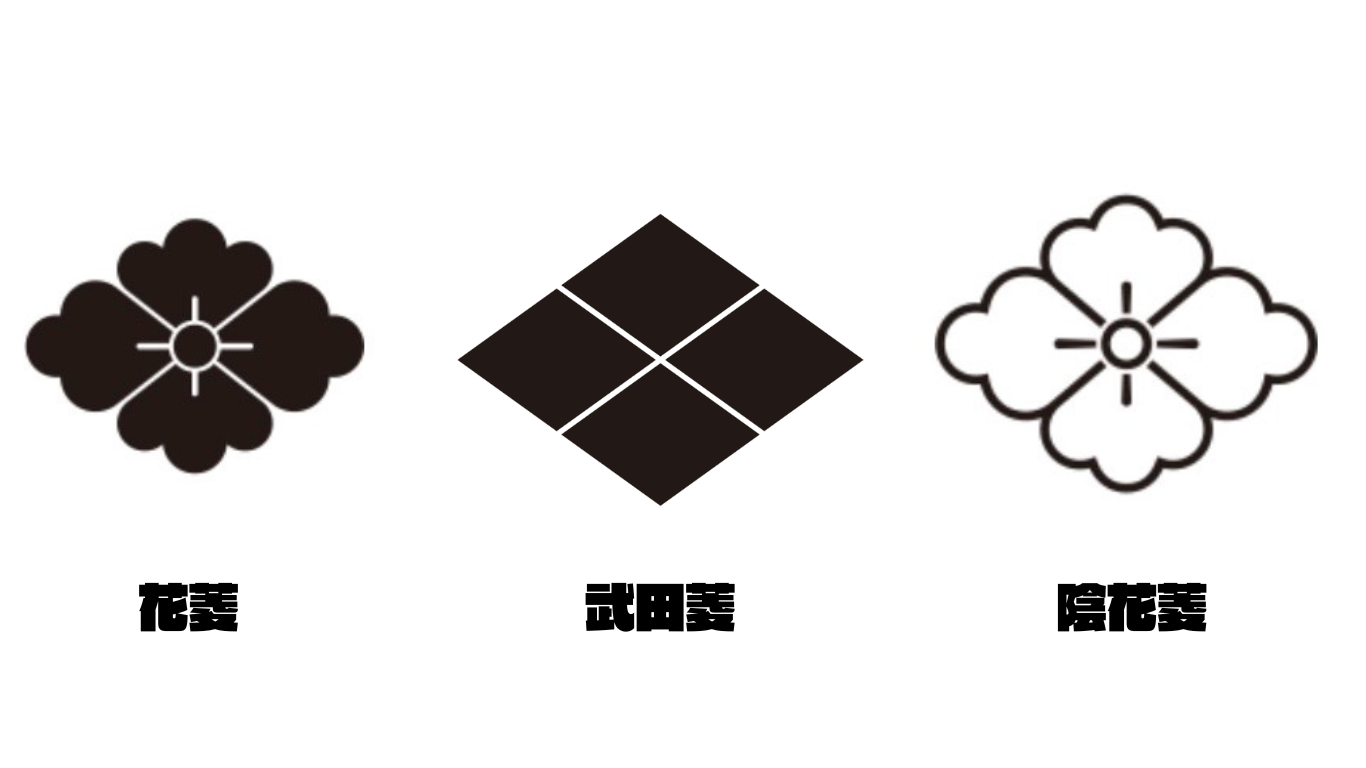

家紋|武田信玄が使用していた3種類

武田信玄の家紋には、「武田菱(たけだびし)」、「花菱(はなびし)」、「陰花菱(かげはなびし)」の3つがあります。

武田菱は、四つ割りの菱形を基本とし、武田家のシンボルとして広く認知されています。このシンプルながら力強いデザインは、武田家の武勇と権威を象徴したデザインです。

花菱は、菱形の中心に花弁を配したより装飾的なデザインで、華やかさを加えた家紋です。陰花菱は、花菱をさらに洗練させ、花弁の陰影をつけたもので、繊細さと美しさを兼ね備えています。

これらの家紋は、武田家の武将や家臣が使用し、戦場や公式の場での識別マークとして機能しました。それぞれの家紋は、武田家の歴史や文化、美意識を反映しています。

名言|後世に残る武田信玄の言葉

武田信玄には多くの名言がありますが、後世に残る彼の言葉として特に有名なものをいくつか紹介します。これらの言葉は、「彼の戦略的思考」、「人生哲学」、そして「人を導くリーダーシップの観点」から引用されることが多いです。

- 人の上に立つ者は、先ずその心を養い、次にその身を修め、最後にその言葉を磨け

- 兵は神速を貴ぶ

- 智・仁・勇 三つの徳を以って天下を治む

- 計り知れない川の流れのように、常に変化し続けること

これらの言葉は、武田信玄がただの武将にとどまらず、深い思索と洞察を持った人物であったことを示しています。彼の名言は、戦略やリーダーシップ、人生の指針として、今もなお多くの人々に影響を与え続けています。

性格|武田信玄の人物像が見えるエピソード

武田信玄の人物像を浮き彫りにするエピソードは数多くありますが、その中から特に彼の性格を象徴するものを紹介していきます。

父・信虎との対立

信玄は若い頃、父・武田信虎との間に深刻な対立がありました。信虎が家臣の一部と対立した際、信玄は家臣たちの側に立ち、最終的には信虎を追放して自らが家督を継ぐことになります。

このエピソードは、信玄が家臣との結束を重んじ、時には厳しい決断を下すことも厭わない決断力の持ち主であったことを示しています。

川中島の戦い

上杉謙信との川中島での戦いでは、信玄は謙信と互いに尊敬し合いながらも、何度も激突しました。特に第四次の戦いでは、信玄が戦場で直接指揮を執り、謙信と一騎打ちにも近い形で対峙したとされています。

このエピソードから、信玄の勇猛さと、敵であっても価値ある相手を尊重する態度が見て取れます。

風林火山

信玄が掲げた「風林火山」の旗印は、彼の戦略的思考を象徴しています。この言葉は、攻撃は風の如く迅速に、守りは山の如く動じないという意味を持ち、信玄の柔軟かつ計算高い戦術の指針となりました。

このスローガンから、信玄の冷静かつ先見の明を持った性格が伺えます。

治水工事

信玄は治水工事にも力を入れ、甲斐国の発展に貢献しました。特に有名なのが、甲府盆地の治水工事であり、これにより農業の生産性が向上しました。

このような公共事業への取り組みから、信玄が領民の福祉を考え、実利を重んじる理性的な面も持ち合わせていたことがわかります。

拠点|武田信玄ゆかりの城

| 甲府城 | 山梨県甲府市 | 武田家の本拠地として最も有名な城で、信玄が政治の中心として使用し、甲斐国の統治を行った城 |

| 躑躅ヶ崎館 | 山梨県甲府市 | 甲府盆地の東端、躑躅ヶ崎に位置する武田信玄の居館で、川中島の戦いなど、信玄の多くの戦略がここから指揮された |

| 河内城 | 山梨県中巨摩郡昭和町 | 信玄の父・武田信虎によって築城され、若い頃に信玄もこの城で過ごした武田家の重要な拠点のひとつ |

| 津金城 | 長野県佐久市 | 信濃国侵攻時に武田家が築いた城のひとつで、信玄の信濃国支配の拠点となった城 |

| 岩殿城 | 長野県上田市 | 信濃国の武田家の支配下にあった城で、信玄の信濃侵攻の際に重要な役割を果たした城である |