戦国大名のなかでも、ひときわ異質な大名が高山右近です。

キリシタン大名であり、信仰を貫いたため、大名の座も財産も打ち捨てた経歴があります。

戦国大名で地位も財産も打ち捨てて信仰を貫いた人物は、他に見受けられません。

そして、その人生は波乱万丈で、織田信長を始め豊臣秀吉、前田利家に愛されていました。

キリスト教の為なら殉教もいとわない姿勢でしたが、殉教はかなわずマニラで没しています。

高山右近は、日本よりもむしろスペインなどのキリスト教圏内で有名であり、ヨーロッパでは高山右近の絵がある修道院に飾られているそうです。

では、高山右近について詳しく見ていきましょう。

年表|高山右近に関わる出来事

| 1552年 | 摂津国三島郡高山庄にて、生まれる |

| 1573年 | 主君の和田惟長に暗殺されそうになるも返り討ちしたが、瀕死の重傷を負う。その後荒木村重の支配下に入る。 |

| 1578年 | 荒木村重の反乱で、信長に紙布一枚で投稿、信長は喜び高槻城主の地位と領地を与えられる。 |

| 1582年 | 本能寺の変。山崎の合戦では先鋒を務め、明智光秀を敗走させる。 |

| 1583年 | 賤ケ岳の戦いでは、佐久間盛政の攻撃に合い敗走。 |

| 1584年 | 小牧・長久手の戦い。秀吉軍に付き、多くの成果を挙げる。 |

| 1585年 | 四国征伐に参戦、功績が認められ明石6万石の所領を得る。 |

| 1585年 | バテレン追放令により、棄教せず地位と財産を失う。 |

| 1588年 | 前田利家に預けられる身となるが、実質客将として扱われる。 |

| 1590年 | 利家と共に小田原征伐に参戦する。 |

| 1599年 | 利家死去。徳川家康の戦いを想定して金沢城の堀の掘削を指揮する。 |

| 1600年 | 関ケ原の戦い。浅井畷の戦いで、西軍の丹羽長重の追撃を撃退する。 |

| 1614年 | 徳川家康によるキリシタン国外追放令が出され、多くの人々が惜しむ中加賀を出てマニラに送られる。マニラ到着後40日で死去する。 |

歴史|高山右近の生涯

出生から青年期

摂津の国に、高山飛騨守の子として生まれます。10歳にしてキリスト教の洗礼を受けました。

高山父子は、当初和田惟政に仕えていましたが、彼の死後子の惟長に殺されそうになります。

右近は惟長を返り討ちにしますが、右近は瀕死の重傷を負ってしまいます。しかしその後回復し、ほどなく高槻城主となりました。

荒木村重の乱

荒木村重の与力でしたが、村重が織田信長に対し反乱を起こします。右近は村重の説得に失敗し、村重と信長の間で板挟みの状態でした。

そこで、紙衣一枚で信長の前に一人で出頭して領地返上の条件で降伏しましたが、信長からは許され逆に加増されます。

右近の投降により、荒木村重は敗走して残った一族は皆殺しとなります。

本能寺の変

本能寺の変後、明智光秀は、高山右近と中川清秀を味方につけようとして失敗します。

その後の山崎の戦いでは先鋒を務め、豊臣秀吉の勝利に導きました。

賤ヶ岳の戦いでは、佐久間盛政に責められ敗走しました。

その後は、小牧・長久手の戦い、四国征伐で成果をあげ、明石6万石に加増となります。

キリシタン大名

高山右近の実直な性格により人徳があり、牧村利貞・蒲生氏郷・黒田孝高がキリシタンとなりました。また、細川忠興や前田利家もキリシタンには好意的であったといいます。

秀吉のバテレン追放令により、秀吉は右近に棄教をせまりましたが、右近は信仰を捨てず追放となりました。

小西行長を一時頼っておりましたが、前田利家の客将として受け入れられました。

前田家の客将として

前田家の客将として迎えられた後、金沢城や高岡城の築城や数々の参戦で活躍します。

秀吉は右近によほど未練があったようで、豊臣政権に復帰させようとしましたが、棄教を頑なに拒否して実現しませんでした。

小田原征伐にも参戦しており、この細川忠興と蒲生氏郷と一緒に牛肉を食べたという記録があります。

関ケ原の戦いでは、丹羽長重を浅井畷の戦いで、破りました。

国外追放

関ケ原の戦い後は、茶の湯と信仰三昧でした。

関ケ原の戦い以降、徳川家康から利長を守るため家老相当の職を続けており、高岡城の築城にも参加しております。

徳川幕府からのキリシタン国外追放令が発令され、利長からも棄教をせまられます。

右近は棄教を受け入れず、加賀を退去しました。

長崎から追放船に乗り、マニラに向かいましたが、到着後40日で死去します。

マニラ到着時は盛大に歓迎されましたが、葬儀はマニラ全市を挙げて10日間の盛大な葬儀だったそうです。

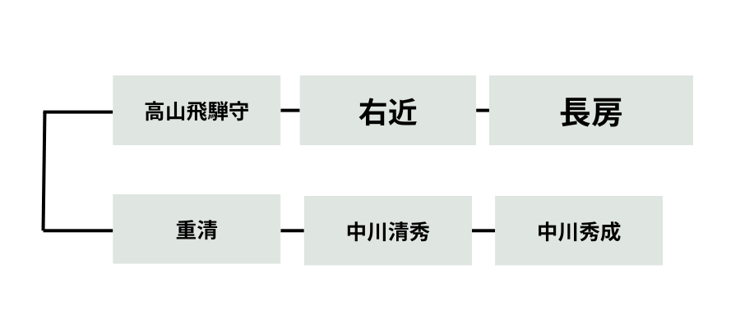

家系図|高山右近の一族

相関図|高山右近と関わりが深い人物

摂津国人時代

・和田惟政 元高槻城主。高山父子は和田家に仕えていた。

・和田惟長 和田惟政の子。高山父子を暗殺を企てるも返り討ちにあう。

・荒木村重 織田信長配下の武将であったが反乱を起こす。

・中川清秀 右近と共に荒木村重の配下であった。賤ヶ岳の戦いで戦死。

・織田信長 荒木村重の反乱以降、右近を厚く優遇した。

・高山飛騨守 高山右近の父。摂津の国の国人

・オルガンティノ神父 宣教師。荒木村重の反乱時に助言を求めた。

・千利休 茶の湯の師匠。右近は利休七哲に数えられる。

本能寺の変以後

・明智光秀 本能寺の変後、味方に引き入れようとしたが失敗する。

・豊臣秀吉 右近の能力を高く評価しており、バテレン追放令後も何かと政権に勧誘する。

・ルイス・フロイス 宣教師。当時の武将の記録を残している。

・黒田孝高 秀吉配下の武将であり同僚。勧誘してキリシタンになる。

・細川忠興 秀吉配下の武将であり同僚。茶の湯仲間であり、牛肉目当てで右近の陣に顔を出すほど仲良し。

・前田利家 追放後に客将として右近を自領に招く。

・蒲生氏郷 秀吉配下の武将であり同僚。勧誘してキリシタンになる。

・牧村利貞 秀吉配下の武将であり同僚。勧誘してキリシタンになる。

・織田有楽斎 織田信長の弟。茶の湯仲間。

・小西行長 キリシタン大名。追放後一時期お世話になる。

前田家客将時代

・前田利長 前田利家の子。右近は徳川家康から利長を守るように働きをしている。

・内藤如安 熱心なキリシタンであり、茶人。右近と共にマニラに送られた。

・徳川家康 前田家取り潰しを計る家康の交渉役として対峙している。

合戦|高山右近にまつわる戦い

| 荒木村重の反乱 | 1578年 | 荒木村重と織田信長との間で苦悩します。村重には再三思い直すように説得しますが説得に失敗します。悩んだ挙句信長の元に紙布一枚で投降します。 |

| 山崎の戦い | 1582年 | 本能寺の変の後、明智光秀の軍と山崎で対峙します。中川清秀と共に秀吉軍の先鋒を務め、撃破します。 |

| 賤ヶ岳の戦い | 1583年 | 秀吉軍として参戦、佐久間盛政1万の猛攻に合い、兵1千の高山軍は持ちこたえられず敗走します。 |

| 小牧・長久手の戦い | 1584年 | 秀吉軍として参戦。いくつかの戦いで勝利に貢献しました。 |

| 四国征伐 | 1584年 | 豊臣秀吉と長宗我部元親の戦いで、右近もこれに参戦しており加増されました。 |

| 小田原征伐 | 1590年 | 前田利家の客将として参戦、八王子城の戦いにも参加しています。 |

| 関ケ原の戦い | 1600年 | 前田利家の客将として参戦、八王子城の戦いにも参加しています。 |

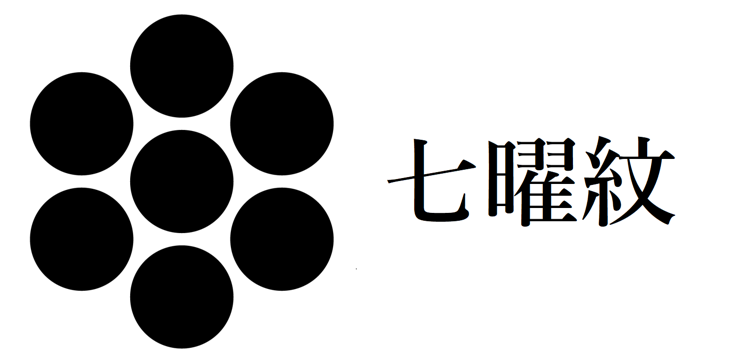

家紋|高山右近の家紋

高山右近の家紋は、七曜紋です。七曜紋とは中国の天文学を由来とした、日・月・火・水・木・金・土を表します。

中央の丸をほかの6個の丸が囲んでいる図柄であり武神を意味します。それにより武家で良く使われている家紋です。

名言|後世に残る高山右近の言葉

高山右近の名言は、手紙での記述が多く、その多くが宣教師に充てられたものがほとんどです。

その中で一部抜粋して紹介します。

● ローマのイエズス会総長にあてて

キリストの平安 私は謹んで、この書をしたためます。 私は少年時代より聖い洗礼を受けましたが、それも神の御深慮の故でございます。そのように、聖い福音の真実にして堅固な教えに参加させて頂きましてからは、私はこの大きな御恩寵をこうむったことを、主に対し奉り深謝しております。

その御恩寵を、この世にまたとない、そしてそれを受けたことを、私が、人為であるよりも、神慮のわざであると存ずるその心中の悦びこそは、比類のないものでございます。

● 日本決別の書簡。豊前(ぶぜん)藩主で小倉城にいた細川忠興にあてたもの

楠正行の辞世の句「かへらじと かねて思えば梓弓 なき数にいる 名をぞとどむる」を引き合いに出して。

彼[楠木正成]は、戦場に向かい、命を落として名を天下にあげ、是[右近]は、南海に赴き、命を懸けて名を流す

と手紙にしたためています。

性格|高山右近の人物像が見えるエピソード

上司 荒木村重の反乱に苦悩する右近

高山右近は、窮地に陥ると自分を捨てる自己犠牲の行動が目立ちます。

荒木村重の反乱では、村重と信長に挟まれて苦悩します。

不義理を行ったのは村重であり、かく言う村重は直属の上司です。

ここで高山右近の「自己犠牲」の精神で、地位も財産も命も捨てても構わないという行動に出ます。

後のバテレン追放令の際も「自己犠牲」の行動を起こし、地位と財産を失いました。

このような行為は、熱心なキリシタンだからこそでしょう。

布教熱心な右近と仲間たち

右近の逸話はキリスト教と密接なものばかりです。

千利休の元に茶の湯を学びたい武将が集まります。その中で、黒田孝高や蒲生氏郷は、右近の熱心な勧めもあり、キリシタンとなりました。

信者になりませんでしたが、前田利家や細川忠興、そして千利休までもがキリスト教に理解を示していました。

前田家客将となってからも、前田利長は右近の布教活動を止めることはしませんでした。

高山右近の列福

当時、高山右近の人気は日本だけではありませんでした。

むしろ、海外の方が人気が高かったようです。

マニラに流された際マニラ市全市で歓迎があり、着後40日で死去した際は、10日間も葬儀が行われました。

高山右近の列福の動きは、17世紀から末に始まっていました。

福者として認められたのはつい最近のことです。

2016年に、教皇フランシスコに承認され、2017年に福者に任命されました。

拠点|高山右近ゆかりの城

| 高槻城 | 大阪府高槻市 | 元々三好家の支城であったのもが、めぐりめぐって高山父子の城となりました。その際に城および城下町の改修を行い修道院もこの時建設されました。 |

| 船上城 | 兵庫県明石市 | 右近が一から城と城下町を設計しました。林ノ城が配乗になったのを右近が築城しなおしたのではないかとも考えられています。 |

| 金沢城 | 石川県金沢市 | 小田原征伐の際に、小田原城を参考に堀の改修を指揮しました。

当時は利家が死去し、徳川家康との戦いが現実化している状況でした。 |

| 高岡城 | 富山県高岡市 | 前田利長の隠居城であったが、実は徳川家康と戦う事を想定して設計されたと言われています。

縄張りは右近が行ったと伝わっております。 利長死去後は廃城になりましたが現在も石垣を見る事が出来ます。 |